舉燈仰首間 |

|

|

|

|

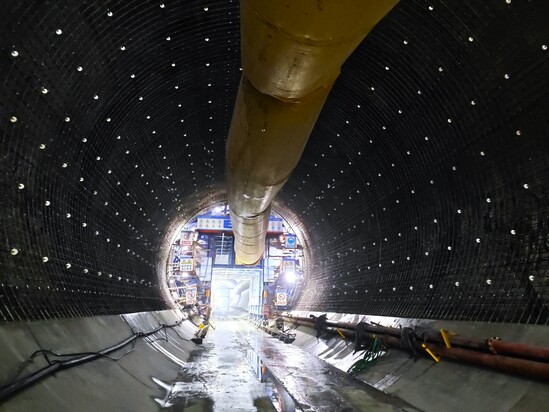

隧洞深處,光是從外面一截一截運進來的。 那不是日光,也不是月光,是施工燈照在鋼筋上的那種光——硬朗而專注,一寸一寸地往前探。人站在底下仰起頭,會有一霎的恍惚。頭頂上不是巖層,也不是望不見底的黑暗,而是一片整齊的、泛著銀亮光澤的“星空”。 他們管這叫“星空穹頂”。不是天上掛著的那個星空,是鋼筋和墊塊排列出來的星空。一根根主筋像經線,副筋像緯線,交錯的地方用鐵絲牢牢扎緊。中間嵌著許多小小的混凝土墊塊,圓潤的、素白的,燈光一掠,便像星星剛被擦洗過,還帶著濕潤的光暈。 綁鋼筋的人不怎么說話。手里的扎鉤一繞、一擰,一個結便在鐵與鐵之間生長出來。那動作極小,小到幾乎被周圍的機械聲吞沒。可千千萬萬個這樣的小動作連綴起來,便成了一道穹頂,成了將來要承住千百噸混凝土、抵住歲月與水流壓力的筋骨。 他們看圖紙的樣子,像老牧人辨認星圖。哪一顆星該在哪,哪一根鋼筋該彎成怎樣的弧度,不能有差錯。錯了,星空便亂了,夜路就走不成了。所以他們總瞇著眼,手里握著尺,一遍一遍地量,一遍一遍地校。毫米在他們這里,不是刻度,而是呼吸的間隙——不能太緊,也不能太松。 墊塊是要用手一顆一顆安上去的。不能扔,不能隨意擺,得是“安”。像在旱地里埋種子,你知曉它日后會發芽,此刻卻只是輕輕將它按進土里,覆上薄薄的沙。安墊塊的時候,他們的神情也是那般虔誠而安靜,仿佛放下的不是一塊混凝土,而是一盞將要亮很多年的小燈。 光從下方打上來時,墊塊就醒了。一顆接著一顆,朦朦朧朧地亮起來,越來越清晰,越來越溫潤。鋼筋的影子與光的影子交疊著,在穹頂上鋪開細密的紋路,像星軌,像河網,像所有地上的路忽然都升到了天上。 有人問:這不就是墊塊嗎?是啊,是墊塊。可你見過一萬顆墊塊一同發光的樣子嗎?你見過鐵與光靜靜對話的樣子嗎?你見過黑暗被人一寸一寸織成光網的樣子嗎? 這是只有工程人才能看見的星空。這里沒有風,沒有云,也沒有月亮。只有扎扎實實的鐵,和安安靜靜的光。 老馮在底下站了很久。他是這兒的負責人,卻更像一位守夜人,守著一片正在成形的星空,守著一群沉默的織星人。他說:“這星空,是我們用汗水和尺子一筆一筆畫出來的。”他說得很輕,像是怕驚擾了頭頂那些剛剛安頓下來的星星。可那輕聲里,卻壓著很重的東西——是安全帽下被汗水浸透的額發,是手套里磨破的指頭,是深夜里反復核驗的數字,是“保護層厚度必須百分之百達標”那句不像誓言、卻比誓言更堅硬的承諾。 他們從不談浪漫,卻把浪漫做進了毫厘之間;他們很少說堅守,卻每天都在黑暗里編織光明。 隧洞是活著的,它緩緩呼吸著混凝土的氣息、鋼鐵的氣息,還有人的汗水的咸澀。而這片“星空穹頂”,便是它心臟上方的一小片天穹。將來有一天,隧洞貫通,水流奔涌,混凝土會將這一切溫柔地封存。再沒有人看見這些鋼筋與墊塊,它們將成為黑暗的一部分、山體的一部分、時間的一部分。 但光曾在此停留,鐵曾在此排列成星河,人曾在此,用最笨拙的手,織就最精密的光。 世間到底有多少種星空?天上有一種,地上有一種。還有一種,藏在隧洞深處,藏在黑暗最濃稠的地方,由一群不肯馬虎的人,一毫米一毫米地筑成。 他們不抬頭看真正的星空,因為他們正在創造星空;他們不唱明亮的歌,因為他們的話語都已化作鐵與鐵相觸時清脆的聲響。當外面的世界仰望銀河時,他們只低著頭,扎好下一個結,安好下一顆“星”。 這片星空不會轉動,也不會隕落。它只會沉默地、恒久地,托起一條河流,托起一座山,托起一片土地對另一片土地綿長的牽掛。 離開時,我又回望了一眼。燈光已隨人向前挪移,那片“星空”漸漸暗了下去,沉入屬于自己的長夜。但我知道,它并未消失。它只是換了一種方式,繼續亮著。 像所有未被看見卻始終存在的美好一樣,在混凝土的深處,在時間的深處,靜默地、璀璨地,亮著。 隧洞幽深,人心明亮;鐵骨成穹,星光自生。此間無日月,匠心即長明。 |

|

|

|

| 【打印】 【關閉】 |